贝达喹啉的耐药性如何?

时间:2025-09-18 16:28:41 阅读:78740

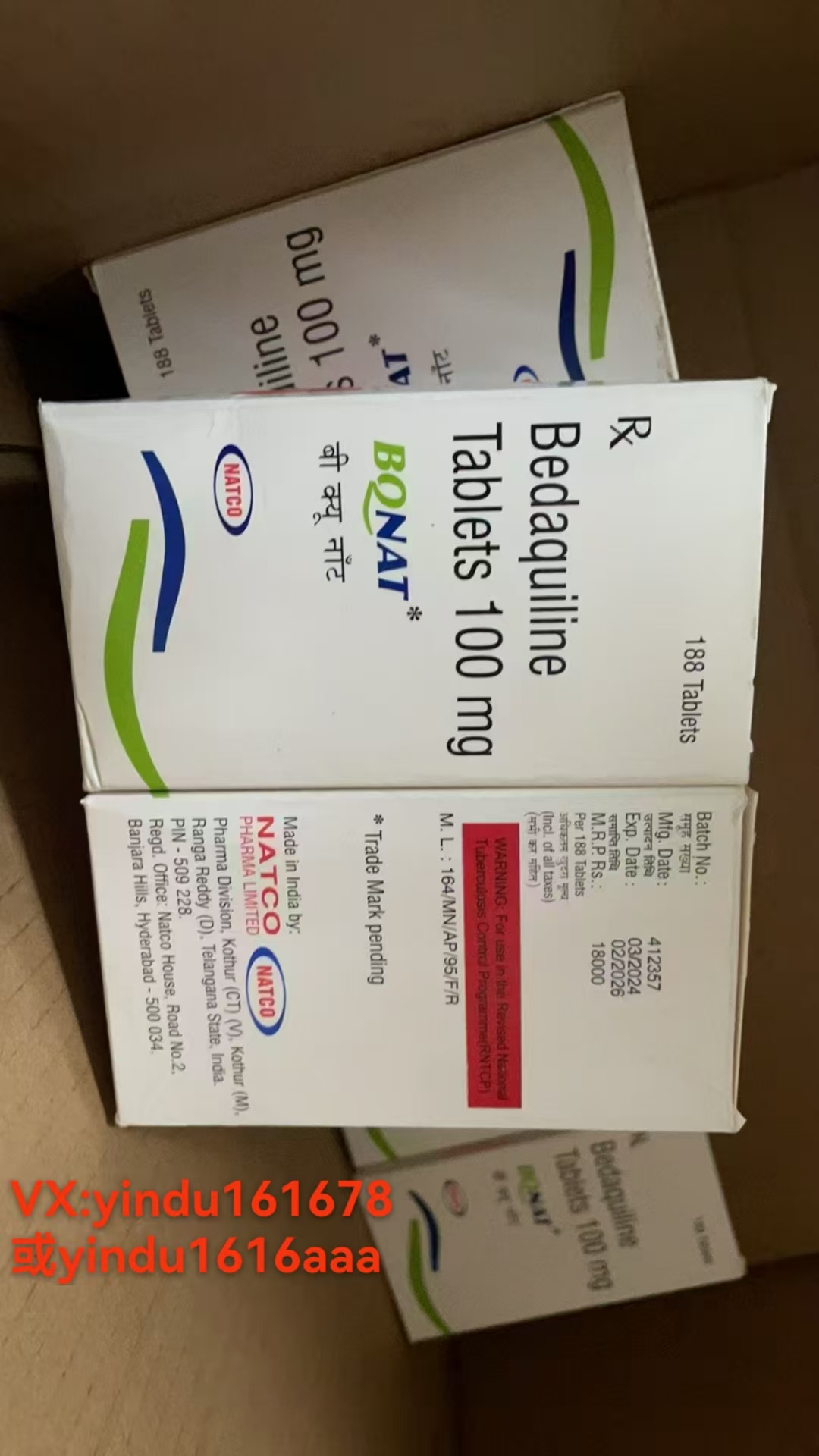

截至目前(2025年9月),贝达喹啉在未经暴露人群中的基础耐药率仍低于1%,但一旦发生暴露并出现突变,其耐药呈现“单步突变即可产生高水平耐药、交叉耐药常见、临床预后差”三大特点,可概括为:

基础耐药率极低

全球5年、11国、5 000余株治疗前MDR-TB分离株监测显示,贝达喹啉表型耐药率仅0.4%–0.6%,提示自然背景突变极少,药物“起点”很好。

获得性耐药上升快、机制集中

临床使用后可于8–24周内出现耐药,主要突变靶点为Rv0678外排泵抑制子(>90%),次为atpE(靶蛋白)与pepQ。

这些突变一次即可使MIC升高4–64倍,单步即可跳出有效浓度窗口,因此“由敏到耐”时间明显短于传统二线药。

交叉耐药普遍

Rv0678突变同时上调MmpS5-MmpL5外排泵,导致氯法齐明(CFZ)同步耐药;研究显示约63%的贝达喹啉耐药株也对氯法齐明耐药,给后续方案设计带来额外压力。

分子耐药与临床失败高度一致

南非HIV-MDR-TB队列发现,携带Rv0678突变者治疗失败/死亡率达70%,而无突变者仅18%,提示一旦基因型耐药出现,继续用药基本无效且会加重传播风险。

可防可控,但依赖“早筛-足量-联合”

治疗前做DST或全基因组测序,发现背景突变即换方案;

保证至少3–4种有效药物“护航”,避免单药暴露;

全程监测培养及MIC,出现MIC升高或突变立即停用并调整。

结论:贝达喹啉“天然耐药”极低,是优秀的抗结核新药;但其获得性耐药突变路径短、交叉耐药高、临床后果重,必须在规范联合化疗和分子监测下使用,才能长期保持其有效性。